Je publie ici un texte, paru dans Klask Ha Distruj n3, que les récentes évolutions au Pays Basque ont quelque peu rendu caduc. En effet, ETA semble avoir définitivement rendu les armes, et le conflit politique s’en trouve complètement changé. Néanmoins, le texte ci-dessous n’en garde pas moins une certaine pertinence en détaillant la répression que les autorités espagnoles (et françaises dans une moindre mesure) ont fait pesé sur le mouvement indépendantiste basque ces dernières années. Qui veut comprendre quelque chose au conflit qui oppose le Pays Basque aux Etats espagnols et français doit avoir connaissance de ces faits.

Etat d’exception au Pays Basque (fin 2009)

|

Manifestation interdite sur le point d’être dispersée par les forces anti-émeutes. |

Le « problème » basque, qui existe depuis plusieurs décennies, prend actuellement une tournure dramatique de part le durcissement et l’ampleur de la répression engagée conjointement par les pouvoirs espagnols et français pour museler le nationalisme basque, et plus précisément la gauche indépendantiste dite abertzale. Dans cette situation inique, véritable état d’exception que nous allons tâcher de décrire et d’expliquer, la lutte anti-terroriste contre ETA est le paravent qui permet de harceler et de criminaliser une large frange de la population basque, et ceci de part et d’autre de la Bidasoa (rivière marquant la frontière entre l’Espagne et la France). Alors qu’au Pays Basque nord (Iparralde en basque), dit « français », les interpellations en nombre de militants politiques ou culturels sont devenues monnaie courante depuis plusieurs mois, au Pays Basque sud (Hegoalde en basque), dit « espagnol », la gauche indépendantiste est en proie à une répression qui atteint un niveau de violence particulièrement inquiétant.

| Administrativement, la situation est radicalement différente entre le Pays Basque nord et le Pays Basque Sud. Côté français, le Pays Basque et les trois provinces historiques qui le composent (Labourd, Basse-Navarre et Soule) n’a plus aucune existence administrative depuis la Révolution de 1789, ayant été englobés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ceci explique que la revendication du département basque ait été importante ces dernières années. Côté espagnol, le Pays Basque sud est divisé en deux entités bénéficiant d’une autonomie très élargie : la Communauté Autonome d’Euskadi (avec les provinces de Bizkaia, Gipuzkoa et Araba) et la Communauté Forale de Navarre. Leurs pouvoirs sont très importants, en comparaison des régions françaises (enseignement à tous les degrés, police, autonomie de gestion financière…). |

Le silence médiatique

Lorsque les médias s’intéressent au conflit basque, s’est invariablement pour relever les actions d’ETA (attentats, assassinats) ou les succès de la lutte anti-terroriste (arrestations de militants, découvertes de caches, etc.). Le terrorisme d’ETA et la couverture qu’en font les médias est le prisme déformant par lequel le monde extérieur appréhende la situation au Pays Basque. Le reste est passé sous silence : l’état d’exception inique, les multiples actes répressifs, les atteintes aux Droits de l’Homme. Tout ceci reste inconnu, que ce soit en France ou en Espagne, et a fortiori ailleurs dans le monde. C’est un fait, le conflit se joue quasiment à huis clos et le traitement médiatique qui en est fait est un obstacle à une réelle compréhension.

Comment expliquer ce filtrage médiatique ? Les principales raisons sont vraisemblablement à rechercher dans les caractéristiques intrinsèques des presses espagnole et française. La presse espagnole se caractérise ainsi par son nationalisme, plus ou moins fort et affiché, à l’image des principaux partis politiques (voir les socialistes du PSOE et les conservateurs du PP réalisant un front commun espagnoliste pour mettre la main en avril 2009 sur la communauté autonome basque). De même, la presse espagnole, qu’elle soit de gauche ou de droite, forme-t-elle bloc autour de la défense de l’intégrité territoriale de l’Espagne et n’a pas de mot trop dur pour qualifier les velléités d’indépendance des Basques et des Catalans. Le traitement du conflit par les média espagnols est donc d’emblée totalement partisan. Or ce sont ces médias qui sont ensuite repris par les médias français et étrangers. L’exemple de Courrier International, hebdomadaire français reprenant des articles de la presse internationale, est particulièrement significatif. Entre mai et juillet 2008, nous avons relevé, soit dans l’hebdomadaire, soit sur son site internet, 9 articles, tous traduits de la presse espagnole, avec au moins une occurrence du mot « basque » : 5 articles sur ETA, dont 2 expliquant son fonctionnement interne et 3 condamnant ses actions, 1 article témoignant de la peur des Guardias Civils au Pays Basque ( !?, on aura l’occasion plus bas de reparler de ces pauvres policiers appeurés), 2 articles évoquant la fierté d’être espagnol, et 1 article à propos d’un manifeste pour un retour à la primauté du castillan… On voit clairement les tendances qui se dégagent et que colporte Courrier international : légitimation de l’Espagne Una y Grande, valorisation de l’identité espagnole, conflit basque résumé aux 800 victimes d’ETA et à la lutte anti-terroriste. Ceci sans jamais évoquer le contexte de répression. Le fait que la presse française soit à l’unisson avec la presse espagnole n’est de toute façon pas si étonnant que cela, étant entendu que l’une comme l’autre sont formatées dans le même moule de l’Etat-nation Un et indivisible, et font preuve d’une même incompréhension, si ce n’est hostilité, devant l’idée de séparatisme.

Dans ces conditions, la médiatisation partisane du conflit ne permet aucune compréhension de la situation actuelle. Bien au contraire, la méconnaissance est la règle et devient le support d’idées reçues et de jugements à l’emporte-pièce, réduisant la complexité de ce conflit séparatiste à un « juste combat contre le terrorisme ». Le plus intolérable est que les médias, en passant sous silence l’état d’exception et la répression brutale qui s’abattent sur tous ceux qui revendiquent pour Euskal Herria le droit à prendre son destin en main, ferment les yeux devant les atteintes aux droits de l’homme commises par les autorités espagnoles et françaises sous prétexte de lutte anti-terroriste, et leur laisse ainsi tout le champ libre.

Un conflit ancien

Le conflit actuel plonge ses racines dans l’histoire de la construction des Etats espagnol et français, et dans la résistance des Basques à la dilution de leur spécificité dans ces vastes ensembles. Ainsi, à la perte des libertés provinciales basques que représentent la Révolution francaise et les guerres carlistes espagnoles du XIXe siècle, et aux tendances centralisatrices qui en découlent, répond l’émergence du nationalisme basque en Hegoalde à la fin du XIXe siècle. Son développement rapide permet au Pays Basque sud (sans la province de Nafarroa, la Navarre) d’obtenir une première autonomie en 1936, sous la toute fraîche République espagnole. La prise du pouvoir par les franquistes en 1939 marque une nette rupture, avec la répression militaire généralisée contre les Républicains, et l’oppression sévère contre l’identité basque qui va peu-à-peu se mettre en place. C’est dans ce contexte étouffant de dictature fasciste que la résistance s’organise dans la société basque, ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays Basque Et Liberté) naît en 1959. Ses sources d’inspiration sont dès le départ l’anticolonialisme et les luttes de libérations nationales, avec une connotation marxiste qui va en s’affirmant. Après plusieurs années d’activisme non-violent, l’organisation passe à l’action armée dans le courant des années 1960, et connaît quelques coups d’éclats retentissants comme l’assassinat en 1973 de l’amiral Carrero Blanco, successeur désigné de Franco, événement qui contribue à précipiter la fin du franquisme.

L’avènement de la démocratie, loin de marquer une complète rupture avec la dictature franquiste, ne répond pas aux aspirations d’ETA et d’une large frange de la société basque. En effet, certains aspects rédhibitoires de la constitution espagnole de 1978, jugée comme capitaliste et anti-ouvrière, vont justifier la poursuite de la lutte armée : l’indivisibilité de la nation espagnole est affirmée, l’armée garde une fonction politique, le pouvoir de l’Eglise Catholique est maintenu, les femmes restent sous tutelle… Seuls 24% des suffrages de Bizkaia, Gipuzkoa et Araba (les trois provinces qui formeront la future Communauté Autonome d’Euskadi) y seront favorables fin 1978. L’autre problème majeur pour la gauche indépendantiste est le fait que le nouveau statut d’autonomie de 1979, pourtant très élargi, ne concerne pas la province de Nafarroa (Navarre), qui se retrouve ainsi en dehors de l’ensemble basque. La violence armée, loin de diminuer pendant la transition démocratique, va au contraire s’intensifier à la fin des années 1970 et dans les années 1980, pour s’inscrire durablement dans la vie politique basque et espagnole. ETA et l’Etat espagnol se rendent coup pour coup : attentats contre les forces de sécurité ou les intérêts économiques espagnols, militants basques torturés (parfois à mort) ou liquidés par des groupes para-policiers (BVE, GAL…).

Le cycle de violence terroriste et de répression étatique se poursuit mais perd en intensité dans les années 1990, avec des périodes de négociations comme en 1989 et surtout un premier cessez-le-feu d’ETA en 1998. L’espoir est grand à cette occasion de voir se terminer le conflit, étant donné que 23 organisations basques (représentant tout le spectre politique basque) signent cette année-là un accord, dit de Lizarra, pour qu’une solution politique soit trouvée, sur la base du droit du peuple basque à décider de son avenir. Ce texte démocratique est repoussé par les partis espagnolistes (PSOE et PP) qui ne peuvent accepter l’idée de droit à l’autodétermination. ETA met fin à son cessez-le-feu 14 mois plus tard, en décembre 1999, arguant du fait que le premier ministre Aznar, de droite, n’a accompli aucun geste significatif en faveur du rapprochement des prisonniers (qui est une revendication particulièrement importante pour la majorité des Basques, cf infra), mais a bien au contraire poursuivi une politique de répression policière, avec le calcul qu’un conflit de faible intensité ne peut que favoriser le nationalisme espagnol et le maintien au pouvoir de son gouvernement.

Dans les années 2000, ETA ne cesse de s’affaiblir sous les coups de boutoir des forces de sécurité françaises et espagnoles, mais garde toujours une certaine capacité de frappe. Le cessez-le-feu de 2006, sous l’ère du premier ministre socialiste Zapatero, ne fait pas long feu non plus, le climat de répression se poursuivant pendant les quelques mois de trèves (cf infra, Iñaki de Juana). L’attentat à l’aéroport de Madrid, en décembre 2006, qui fait deux victimes malgré les appels à évacuer, marque le retour des actions terroristes sanglantes, avec notamment plusieurs assassinats, et en parallèle une traque policière des etarra (militants d’ETA) toujours plus efficace.

L’indépendantisme basque aujourd’hui

La base sociale d’ETA au Pays Basque sud est la frange de la population de sensibilité abertzale, c’est-à-dire de gauche et indépendantiste. C’est contre elle, et les organisations qui en émanent, que s’acharnent actuellement les autorités espagnoles. Pendant longtemps, c’est le parti Batasuna qui a été le flambeau de ce courant nationaliste radical, avant que des interdictions répétées ne le contraigne à changer de nom plusieurs fois. Plusieurs autres partis nationalistes, modérés ceux-là, coexistent, allant du petit parti de gauche Aralar jusqu’au puissant parti de centre-droit PNV, au pouvoir de 1979 à février 2009 dans la Communauté Autonome basque. Ces partis condamnent ETA mais sont néanmoins favorables à un processus d’autodétermination. Leur poids électoral approche les 50% dans la Communauté Autonome d’Euskadi, et les 25% en Nafarroa. Les deux principaux partis espagnolistes, les socialistes du PSOE et les conservateurs du PP (et son avatar UPN en Nafarroa, au pouvoir actuellement), complètent le panorama politique au Pays Basque sud.

En résumé, deux lignes de fracture scindent la société basque, et donc son spectre politique : ceux qui condamnent ETA (les partis espagnolistes et les partis nationalistes basques modérés) et ceux qui ne le font pas (la gauche radicale abertzale) ; ceux qui sont favorables à l’autodétermination (l’ensemble des partis nationalistes basques) et ceux qui la refusent (les partis espagnolistes).

On évalue généralement le poids de l’abertzalisme favorable à ETA à 10% de l’électorat, ce qui représente environ 200 000 personnes en Hegoalde, sur 2 millions d’habitants. Ces chiffres globaux masquent cependant une réalité spatiale plus complexe. En effet, l’implantation géographique de l’indépendantisme, loin d’être équilibrée sur l’ensemble du territoire basque, est plutôt fonction de facteurs socio-linguistiques, et notamment de la pratique de la langue basque. Ainsi, dans toute la partie sud du Pays Basque, là où l’euskara n’est historiquement plus pratiqué et où le castillan domine, l’indépendantisme de gauche, et le nationalisme basque en général, est faible. Bien au contraire, ce sont les partis espagnolistes qui y dominent. En revanche, dans l’aire où la langue basque reste très vivante, c’est-à-dire le nord-est de la province de Bizkaia, l’ensemble de Gipuzkoa (où 50% de la population est bascophone[1]) et le nord de Nafarroa, les fiefs indépendantistes sont nombreux, et la plupart des villes et villages sont tenus par des nationalistes, modérés ou de la gauche indépendantiste. Dans certains villages minuscules de montagne par exemple, il est courant que les partis nationalistes, et parfois la gauche radicale, obtiennent 100% des voix aux élections. Dans cette zone, véritable cœur du Pays Basque, les partis espagnolistes sont largement minoritaires. Il apparaît ainsi de façon claire que le territoire bascophone est le bastion de l’indépendantisme radical, et du nationalisme basque en général. Une enquête sociolinguistique de 1996, menée par le gouvernement autonome basque, permet d’expliquer cette congruence en mettant en évidence la corrélation entre pratique de l’euskara et rejet de l’identité espagnole (et donc logiquement, l’adhésion au nationalisme basque) : 78% des bascophones se considèrent basques, mais pas espagnols[2].

Dans une société basque très politisée, l’indépendantisme de gauche est extrêmement dynamique, particulièrement dans ses bastions bascophones. Ainsi, les manifestations et les actions en faveur des prisonniers sont très régulières et réunissent des milliers, voire des dizaine de milliers de personnes. La jeunesse est massivement conscientisée et se mobilise activement pour l’indépendance du Pays Basque, tout en s’investissant dans de nombreuses luttes progressistes (féminisme, écologisme, internationalisme…). Chaque ville, chaque village a sa gaztea asanblada (assemblée de jeunes) qui organise concerts, repas, tournois de foot, projections-débats, manifestations, actions en faveur des prisonniers, etc., tout cela dans une omniprésence de slogans politiques affichés en basque. Très souvent, ils occupent un espace autogéré, le gaztetxe (maison des jeunes). Le Pays Basque en comptait 135 en 2005. Le syndicalisme spécifiquement nationaliste est lui aussi très vigoureux, avec des centrales comme ELA (106 000 affiliés en 2006) ou LAB, émanation de la gauche radicale, qui sont les plus importantes du Pays Basque, devant les grandes centrales espagnoles.

L’état d’exception actuel

La répression du mouvement abertzale, en parallèle à la lutte contre ETA, est une constante au Pays Basque depuis le franquisme. Néanmoins, l’ampleur et la violence de l’acharnement étatique actuel témoigne du franchissement d’un nouveau pallier. C’est indubitablement à un véritable déchaînement auquel on assiste, mené sous la bannière de l’anti-terrorisme, et qui met en jeu un imposant appareil politico-judiciaire : sur le terrain, police autonomique basque (Ertzaintza) et gendarmerie espagnole (Guardia Civil), et comme donneurs d’ordres les gouvernements espagnol (dirigé par le PSOE) et basque (dirigé pendant 30 ans par le PNV, et depuis février 2009 par le PSOE), ainsi que la justice espagnole (Audiencia Nacional, en charge des affaires terroristes, et Tribunal Suprême Espagnol). Cet état d’exception, dont le but officiel est de saper le soutien à ETA, prend dans les faits l’allure d’une arme terrifiante pour museler et criminaliser la gauche radicale.

La question des prisonniers politiques basques, symptomatique du durcissement répressif, est devenue cruciale au fil de l’évolution du conflit. En témoignent les ruptures par ETA des cessez-le-feu de 1998 et 2006, motivés en grande partie par l’absence de mesures en faveur des prisonniers. A l’opposé du conflit nord-irlandais, résolu à la fin des années 1990 en grande partie grâce à de larges mesures d’amnistie, aucun signe allant dans ce sens n’est perceptible de la part des Etats espagnol et français. Bien au contraire, la hausse tend à s’accélérer (entre 2000 et mars 2008, le nombre de prisonniers est passé de 515 à 739). Deux explications à cela : d’un côté, l’incarcération massive de Basques ayant participé à diverses formes de militance politique et sociale (organisations politiques, médias, organisations de jeunesse, récupération de la langue basque, désobéissance civile, kale borroka (lutte de rue), etc.), de l’autre côté, l’allongement des peines en raison de l’acharnement judiciaire.

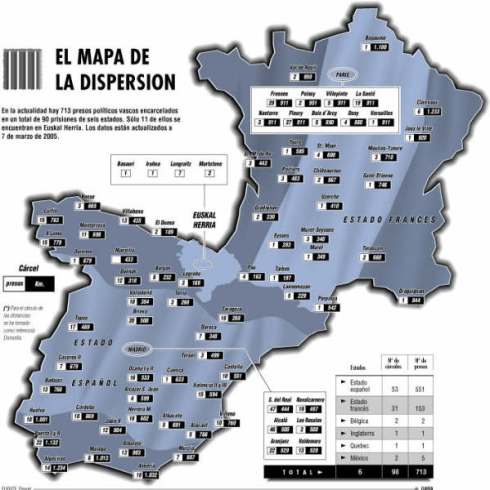

A cette inflation vertigineuse de militants basques incarcérés (on atteignait le chiffre de 764 début 2009), s’ajoute la question de la dispersion. En effet, dès 1987, le gouvernement espagnol, alors socialiste, met en place une politique systématique de dispersion des prisonniers basques. Cette politique, reprise à son tour par la France dans les années 1990, n’a jamais été remise en cause par quelque gouvernement que ce soit. L’objectif affiché est de briser la résistance des militants incarcérés en les maintenant loin de leurs proches, en les isolant les uns des autres et en les soumettant aux conditions de détention les plus dures possibles (transferts fréquents, « cellules d’isolement », annulation de parloirs, violence physique et psychologique, etc.). Le résultat est, début 2009, seulement 15 militants basques incarcérés au Pays Basque, 154 incarcérés dans 34 prisons françaises, et 595 incarcérés dans 53 prisons espagnoles[3]. Cela créé énormément de difficultés aux proches des prisonniers, très souvent obligés de parcourir des milliers de kilomètres par mois pour des visites très courtes, qui sont parfois sciemment annulées au dernier moment par les administrations pénitentiaires. Avec autant de familles concernées, presque autant que de prisonniers, les accidents de la route sont réguliers. Cette politique de dispersion, qui va à l’encontre des règlements et recommandations édictés par le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe, l’ONU et même le Code de procédure pénale français, est perçue comme intolérable par la majeure partie de la société basque. La revendication du rapprochement des prisonniers (Euskal presoak Euskal Herrira), et sa non satisfaction par les pouvoirs espagnols et français, est le point le plus sensible du conflit actuellement, avant même la question de l’autodétermination.

|

Euskal presoak Euskal Herrira, « Les prisonniers basques vers le Pays Basque », exprime la revendication largement partagée d’un rapprochement des détenus politiques basques et la fin de la politique de dispersion. |

Traditionnellement, chaque ville, chaque village (parfois la municipalité elle-même), rend hommage à « ses prisonniers », c’est-à-dire ceux qui en sont originaires, par des manifestations, des défilés avec pancartes, des repas de soutien, des banderoles, des affiches, etc. L’arrivée au pouvoir du PSOE espagnoliste dans la Communauté autonome d’Euskadi début 2009 marque un nouveau tournant oppressif, puisque afficher un portrait de prisonnier devient dorénavant un délit, au prétexte d’être une apologie du terrorisme. Pendant tout l’été, cela a permis aux autorités de faire intervenir avec brutalité les forces de l’ordre dans les manifestations de soutien aux prisonniers, les enkarteladak (défilé des familles de prisonniers portant le portrait de leur proche incarcéré) et dans nombre de bars abertzale. Les fêtes de villes et de villages, nombreuses pendant l’été, et où le soutien aux prisonniers est très visible (jusque sur les gobelets en plastique on affiche leur effigie), ont donné lieu depuis l’été à plusieurs déferlements de violence policière, les forces anti-émeutes jouant de la matraque et du flash-ball pour retirer les portraits et interpeller des jeunes, comme à Ondarru, Lekeitio, Bilbo, Gernika, Santutxu, Tafalla, Villabona… En octobre, le rapporteur spécial de l’ONU sur la protection des droits humains, Martin Scheinin, s’est élevé contre l’interdiction faite d’afficher les portraits de prisonniers, en estimant qu’il y avait « une motivation plus humaine qu’une incitation à la violence ».

L’acharnement judiciaire est la nouvelle arme de la justice espagnole pour maintenir en prison les militants basques pendant des durées démesurées. Au refus d’accorder des libertés conditionnelles et des remises de peine, s’ajoute depuis 2006 ce que l’on appelle la doctrine « Parot » : les détentions de militants basques parvenus au terme d’une longue peine sont systématiquement prolongées de plusieurs années, afin d’atteindre à chaque fois les 30 ans maximums que permet le code pénal espagnol. Une trentaine de prisonniers sont déjà concernés par ces allongements de peine. Le cas Iñaki de Juana est caractéristique de cette dérive[4]. Cet ancien etarra devait purger sa peine de 17 ans de prison jusqu’en 2003. En 2004, alors qu’il n’est toujours pas libéré, le ministre espagnol de la justice annonce qu’on va lui trouver de nouvelles accusations pour le maintenir en prison. Iñaki de Juana signe alors deux articles dénonciateurs dans le quotidien indépendantiste Gara, qui vont servir de prétexte à la haute justice espagnole pour le réincarcérer : il est condamné en novembre 2006 (pendant le cessez-le-feu d’ETA) à 12 ans et 7 mois de prison pour « délit de menace ». S’ensuivent plus de 120 jours de grève de la faim illimitée, pendant lesquels il est nourri de force par intraveineuse, pour protester contre cette grave atteinte à la liberté d’expression. Finalement, la cour de cassation ne le condamnera qu’à « seulement » trois ans de détention.

La justice espagnole ne se contente pas de châtier les prisonniers basques. C’est toute la dynamique indépendantiste qu’elle cherche à criminaliser. Le macro-procès dit du 18/98 symbolise parfaitement cette offensive généralisée contre le mouvement abertzale, et ceci sous couvert de lutte anti-terroriste[5]. Ce procès, débuté à partir de février 2005, recouvre en fait un ensemble de procédures juridiques entamées en 1998 par le juge Baltasar Garzon, qui ont eu pour conséquence de multiples incarcérations et inculpations (près de 220 personnes), ainsi que les illégalisations de diverses organisations, médias, et entreprises, au motif que toute activité politique et sociale se définissant de la gauche abertzale relève de « complicité, collaboration ou appartenance à ETA ». Dans le détail, cela donne une dizaine d’entreprises mises sous administration judiciaire, une procédure contre AEK, le plus grand organisme pour l’enseignement de la langue basque, une interdiction du parti politique Batasuna (puis de Herri Batasuna, ANV, EHAK, D3M…), quatre organes de presse fermés (les quotidiens Egunkaria et Egin, tiré à 110 000 exemplaires, ainsi que le périodique Ardi Beltza et la radio Egin Irratia), l’interdiction des comités de soutien aux prisonniers Gestoras Pro-Amnistia et Askatasuna (dirigeants incarcérés et biens confisqués), l’illégalisation des organisations de jeunes Haika-Jarrai puis Segi (59 personnes inculpées, dont 22 en détention préventive pendant quatre années pour certains), etc. On mesure l’ampleur de ce déchaînement judiciaire quand, fin 2004, le procureur de l’Audencia Nacional requiert un total de 1102 années de prison pour 62 inculpés du dossier 18/98. Ces procédures se caractérisent par de graves manquements au fonctionnement normal de l’Etat de Droit : privation de garanties juridiques des personnes mises en accusation, cautions financières démesurées (des milliers d’euros à chaque fois), abus de la prison préventive, instrumentalisation politique de la législation. Amnesty International, avec d’autres organismes internationaux, n’a de cesse de dénoncer « l’interprétation excessivement large à laquelle se prête le concept de « collaboration » avec une entreprise terroriste au titre de l’article 576 du Code pénal espagnol », qui amène à « criminaliser les actions de personnes qui défendent, de manière pacifique, une plus grande autonomie du pays basque »[6]. Néanmoins, la justice espagnole persiste et signe en continuant de s’appuyer sur la théorie du juge Garzon, qui postule que « Todo es ETA » (« tout est ETA »), et qui permet d’accuser abusivement de terrorisme absolument n’importe qui, jusqu’au militant écologiste pratiquant la désobéissance civile[7]. Les organisations ayant un rapport de près ou loin avec la gauche abertzale se retrouvent ainsi soumises à un harcèlement policier justifié par les autorités judiciaires, leur croisade anti-terroriste les amenant à multiplier les procédures judiciaires (en 2009, la plateforme politique D3M, le parti Askatasuna, le site internet Gaztesarea, etc.), les interpellations, les saisies, les perquisitions, à quoi s’ajoutent les illégalisations régulières de manifestations et les charges violentes des policiers anti-émeutes pour disperser les rassemblements interdits.

|

Les forces anti-émeutes de la police autonomique basque chargent une manifestation. |

Le village de Lizartza en Gipuzkoa est symptomatique de cette répression délirante. Lors des dernières élections municipales de 2007, la liste de la gauche abertzale ayant été mise hors course par la haute juridiction espagnole, une seule candidate se présente, sous l’étiquette PP, la droite espagnole. Et voilà comment, avec 27 suffrages seulement sur un total de 355 votes (dont 186 votes nuls pour la liste de l’ANV illégalisée, et 142 blancs pour protester contre cette situation), elle se retrouve maire d’un village qu’elle n’habite pas (elle n’habite même pas au Pays Basque), et dont elle ne parle pas la langue quotidienne, le basque. L’élection est tout de même entérinée, et chaque semaine, la nouvelle maire vient d’Espagne exercer ces fonctions pendant une journée… escortée par une vingtaine de policiers cagoulés qui quadrillent la petite place du village. Sa première mesure, hisser le drapeau espagnol au fronton de la mairie, est une véritable provocation pour la population locale. La suite sera du même accabit, en exigeant par exemple que les cérémonies officielles soient menées en espagnol plutôt qu’en basque et que les photos de prisonniers soient retirées. La haine locale envers cette sheriff[8] à la mode espagnole est particulièrement forte et s’exprime par des rassemblements de protestation réguliers. C’est à l’occasion d’une de ces manifestations qu’une habitante de 61 ans a été inculpée pour avoir brandi de façon menaçante un drapeau basque : elle a écopé récemment de 4 ans de prison ferme (oui, vous avez bien lu) et de 1800 € d’amende. Ce cas, aussi ubuesque soit-il, est tristement représentatif de la situation d’exception qui frappe le Pays Basque.

|

Place du village de Lizartza quadrillée par les forces de l’ordre, la mairie est au fond.

|

Avec la question du non-respect des droits des prisonniers, la torture de militants basques est l’autre point qui révulse la majeure partie de la société basque. En 40 ans de conflit, on compte plus de 7000 cas de torture. Rien que pour l’année 2008, ce sont 62 cas qui ont été recensés de militants basques torturés lors de leur passage dans les commissariats de la police nationale espagnole ou de la Guardia Civil. Ces forces de sécurité, réputées pour leur brutalité, sont bien loins d’avoir rompu avec les pratiques franquistes. Deux exemples parmi beaucoup d’autres de cette barbarie courante en Espagne : en 2001, Unai Romano, tuméfié au point d’être méconnaissable, est hospitalisé au cours d’une garde-à-vue incommunicado après un calvaire de plusieurs heures entre les mains de la Guardia Civil ; en janvier 2008, quelques heures après son interpellation, Igor Portu, torturé dans un commissariat de la Guardia Civil, est admis aux urgences de Donostia avec une côte cassée, un poumon perforé et de multiples hématomes. Le fait est que les tortionnaires bénéficient d’un climat d’impunité presque total, le régime de la garde-à-vue au secret (dit incommunicado), d’une durée de 5 à 13 jours pendant lesquels le gardé à vu ne peut avoir aucun contact avec l’extérieur, leur laisse toute lattitude pour démolir physiquement et psychologiquement leur victime. De leur côté, les juges espagnols ne mènent presque jamais d’enquête et sont particulièrement prompts à classer les plaintes sans suite, tout en considérant les aveux faits sous la torture comme des preuves. Ceci fait que la torture reste une pratique largement ancrée dans le système politico-judicière espagnol, et ce malgré les rappels à l’ordre répétés de nombreux organismes internationaux. Ainsi en 2008, le Comité des Droits Humains, organe des Nations unies, a observé « avec préoccupation que des cas de torture sont toujours dénoncés et que l’État espagnol, en tant que partie, ne semble pas avoir élaboré de stratégie globale, ni avoir adopté les mesures suffisantes pour garantir l’éradication définitive d’une telle pratique ». De même, le Rapporteur Spécial de l’ONU pour la Promotion des Droits de l’Homme dans la Lutte contre le Terrorisme, le Finlandais, Martin Scheinin, au sujet de la garde-à-vue incommunicado, énonce dans un rapport publié en février 2009 que « ce régime exceptionnel suppose non seulement que des traitements prohibés soient infligés aux gardés à vue, mais expose également l’Espagne à des plaintes pour tortures et, en conséquence, affaiblit la légitimité de ses mesures antiterroristes »[9].

|

En 2001, Unai Romano est hospitalisé après avoir été torturé plusieurs heures par la Guardia Civil. Ses parents ne le reconnaîtront que grâce à un grain de beauté. Le juge, lui, classera sans suite la plainte en acceptant la version policière selon laquelle Unai se serait provoqué lui-même ses lésions… |

Témoignage de Gorka Lupiañez Mintegi, arrêté le 6 décembre 2007 par la Guardia Civil et maintenu 5 jours au secret.

«[…] Je pense que nous sommes arrivés à Madrid vers 11h ou 12h. Ils m’ont fait descendre de la voiture, m’ont fait signer des documents (je ne me souviens pas desquels) et m’ont fait entrer dans une salle, l’enfer de cinq jours allait commencer. Les interrogatoires ont commencé tout de suite. J’étais tout nu avec un masque sur les yeux et ils ont commencé à me poser des questions : « D’où venais-tu ?, où allais-tu ?, avec qui avais-tu rendez-vous ?, où se trouvent les armes ?, où habites-tu ?… » Toutes ces questions au milieu des « fils de pute, on va te tuer, nous sommes la Garde Civile et nous allons te massacrer ; ta mère, quand elle a su qu’on t’avait arrêté a eu une attaque et elle est morte ; nous ne sommes ni la police basque ni la police espagnole, nous sommes la Garde Civile, nous allons te tuer ; tu as deux options pour sortir d’ici, ou sur une civière ou idiot parce qu’avec toutes les baffes qu’on va te donner tu resteras idiot pour la vie, sans neurones ; tu verras comme tu seras après tous ces jours entre nos mains, imbécile, tu préféreras alors être mort, imbécile !!!! ».

J’avais peur. À cause du froid, de la peur… j’ai passé ces jours-la à grelotter, à pleurer. J’avais mal, peur et le temps n’avançait pas. Il me semblait qu’il s’était arrêté. Ils me donnaient des coups aux testicules, ils m’obligeaient à faire des pompes, mettaient ma tête dans un sac en plastique, une fois puis une autre fois et en plus quelquefois ils remplissaient le sac avec de la fumée et de l’eau, alors la sensation d’asphyxie était indescriptible.

J’ai dû faire des milliers des pompes. Mes jambes ne me tenaient plus, je ne pouvais plus marcher, je tombais tout le temps. Pour m’emmener de la salle des interrogatoires à la salle où se trouvait le médecin, ils ont dû me prendre par les bras et me soulever. J’avais les muscles des jambes complètement durcis, je ne pouvais plus marcher. J’étais complètement cassé, détruit. Mais avant d’aller voir le médecin, on passait par les toilettes, ils me lavaient la figure, m’habillaient et c’est seulement après m’avoir rendu un peu plus présentable, qu’ils me faisaient entrer dans la salle du médecin.

Ils m’ont frappé un nombre infini de fois avec une matraque. Ils me donnaient des coups sur la tête, sur le dessus et sur les côtés. Les coups étaient si forts qu’ après chacun d’eux je voyais comme des lumières. Je n’avais jamais été tabassé de la sorte et j’étais terrifié, mort de peur. Je ne savais pas combien de temps ma tête pourrait endurer ce traitement. Je ne pourrais pas dire en quoi était faite la matraque, mais ils frappaient de toutes leurs forces. […]

J’avais très très peur. Ils continuaient à avoir une attitude très violente envers moi. C’est alors qu’ils m’ont fait subir la torture qu’ils appelaient « le tuyau d’arrosage » ou « Acuapark ». Personne ne peut comprendre ce qu’on ressent quand on te fait subir ce supplice. Ils m’ont fait sortir du matelas, m’ont jeté par terre dessus. Ils m’ont immobilisé les bras, les jambes et la tête, en même temps ils jetaient de l’eau sous pression sur la bouche et le nez (à la hauteur de la moustache). J’essayais de maintenir la bouche et le nez fermés, mais il arrive un moment où on doit ouvrir la bouche pour prendre de l’air, alors ils profitaient de ce moment-là pour me jeter des seaux d’eau sur la figure. J’ai avalé beaucoup d’eau, mais le pire de tout est la sensation d’étouffement, la sensation de la mort. Un exemple, quand on est en train de boire de l’eau et qu’on s’étrangle, on étouffe et on commence à tousser, donc imaginez qu’alors on vous mette encore plus d’eau dans la bouche. C’est terrible. Ces séances furent terribles. Chaque fois que j’y pense, j’ai encore peur. […]

J’ai eu encore une autre séance du supplice de la baignoire et quatre du tuyau d’arrosage. Je ne me souviens pas trop dans laquelle ils m’ont introduit un bâton dans l’anus. Ils m’ont obligé à me mettre à quatre pattes, en me disant qu’ils allaient me faire la même chose qu’à Agote. Ils l’ont dit et ils l’ont fait. Ils m’ont mis le bâton dans le cul. La première fois qu’ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés à le mettre et à la fin ils m’ont mis sur le dos, avec les jambes vers le haut et à ce moment-là, ils me l’ont mis. J’ai ressenti de la douleur, de l’hystérie, de la panique. Ils étaient fous. Cet enfer n’allait jamais finir. Vraiment ces jours ont été très durs. J’ai pleuré. J’étais complètement brisé. Je voulais que tout cela finisse et si pour cela je devais accuser les personnes que j’aimais le plus, j’étais prêt à le faire. C’était un enfer sans fin. Je me souviens de mes cris de terreur. C’est bien que maintenant tout cela soit fini. J’étais physiquement brisé et psychologiquement pire encore. Je n’avais plus de voix. J’avais crié tellement fort que je suis resté sans voix. […]

Mais la nuit ne faisait que commencer. Ils ont continué comme toujours, avec le sac en plastique, les coups de matraque, les pompes, les tiraillements de cheveux… et alors ils m’ont fait quelque chose de nouveau. Ils m’ont attaché très fort les testicules et le pénis avec une corde et ils ont tiré dessus. Quand j’ai commencé à saigner du pénis, ils ont arrèté. La douleur était terrible, parce qu’en plus, ils me donnaient des coups sur les testicules. Ils m’ont fait « l’ange nerveux » et m’ont menacé des électrodes et du tuyau d’arrosage. Je n’en pouvais plus. J’ai passé toute la nuit comme ça. Ils m’ont laissé avec la bouche toute blessée à l’intérieur, la tête toute gonflée à cause des coups, les testicules violacés, tout me faisait mal, j’étais terrifié… abattu, brisé !!! […]»

http://cspb.unblog.fr/2007/12/21/gorka-lupianez-sauvagement-torture-par-la-guardia-civil-_-communique-daskatasuna/

|

|

La disparition de Jon Anza rentre selon toute vraisemblance dans cette longue liste de barbaries policières. Cet ancien prisonnier politique basque, gravement malade au moint d’être presque aveugle, est porté disparu depuis un trajet en train entre Bayonne et Toulouse en avril 2009. ETA a très vite accusé les forces policières de l’avoir supprimé en révélant que Jon était membre de son organisation, et qu’il avait rendez-vous avec d’autres etarras à Toulouse. En octobre, soit 6 mois plus tard, le quotidien indépendantiste Gara révèle de sources apparemment fiables ce que beaucoup pressentaient : Jon Anza aurait été intercepté pendant son trajet en train par des forces spéciales espagnoles, et aurait succombé pendant un violent interrogatoire avant d’être enterré quelque part sur le territoire français. Ce drame vient conclure une série d’enlèvements de citoyens basques par les forces policières espagnoles : Juan Mari Mujika, enlevé le 11 décembre 2008 et interrogé plusieurs heures dans une cabane abandonnée ; Lander Fernandez, enlevé en mai 2009, tabassé, et finalement incarcéré sur ordre de l’Audiencia Nacional après qu’il eut dénoncé publiquement sa séquestration ; Alain Berastegi, séquestré plusieurs heures en pleine montagne au mois de juillet ; plus récemment, c’est Dani Saralegi qui connaît le même sort. Ces faits témoignent de pratiques totalement illégales et rappellent les heures sombres de la guerre sale, quand les enlèvements et liquidations de militants basques étaient monnaie courante sous les gouvernements socialistes des années 1980.

L’Etat espagnol veut-il la paix ?

C’est la question que se posent, au vu des dernières opérations politico-judiciaires, la plupart des observateurs, et notamment les médiateurs internationaux du conflit (mais presque personne en France, ces événements n’intéressant pas les médias). Une petite chronologie des faits s’avère instructive :

– septembre 2009, différentes annonces publiques font état d’une prochaine déclaration d’envergure de la part de la gauche abertzale afin de sortir du conflit.

– 13 octobre : sur ordre du juge Baltasar Garzon, 10 dirigeants majeurs de la gauche abertzale sont arrêtés (5 d’entre eux incarcérés) au motif d’être soupçonnés d’avoir « tenté de reconstruire la direction de Batasuna [illégalisé depuis 2003] sur instructions de l’ETA ». Ces arrestations interrogent d’autant plus que trois des interpellés ont été impliqués par le passé dans des négociations visant à résoudre le conflit, dont Arnaldo Otegi, interlocuteur du parti Batasuna lors des pourparlers de paix de 2006.

– 17 octobre : manifestation de 37 000 personnes à Donostia contre les arrestations, appelée par tous les partis et syndicats basques.

– 20 octobre : le quotidien indépendantiste Gara fait paraître des extraits du document de 36 pages sur lequel travaillaient les dirigeants interpellés. Proposition y est faite d’un nouveau cycle qui reposerait sur le droit à décider des citoyens basques et devrait évoluer «sans aucune violence ni ingérence extérieure».

– 24 novembre : plus de 650 agents sont mobilisés au Pays Basque sud pour arrêter 34 jeunes et perquisitionner 92 lieux (domiciles, gaztetxe, bars, locaux). Ils sont « soupçonnés d’assumer des responsabilités » au sein du mouvement de jeunesse Segi (légal sur le territoire français, mais interdit en Espagne), l’objectif annoncé par le ministre de l’Intérieur espagnol étant d’«empêcher les organisations appartenant à ETA de se reconstituer». En bref, aucun attentat ni crime ne leur est reproché, mais simplement une appartenance à un mouvement mis hors la loi. 31 d’entre eux sont incarcérés après avoir passés plusieurs jours incommunicado dans des commissariats de Madrid. Tous ont dénoncé des traitements humiliants, voire des tortures pratiquées par des policiers cagoulés : attouchements sexuels sur les femmes, simulacres de viol, coups violents sur la tête et dans les parties génitales, pistolet braqué contre la tempe, piqûres avec des seringues, asphyxie par sac plastique, etc.

– 28 novembre : 20 000 personnes défilent dans les rues de Bilbo pour protester contre les arrestations.

Ces deux rafles ordonnées par la justice anti-terroriste, elle-même téléguidée par le gouvernement espagnol, au moment même où la gauche abertzale s’engage dans un nouveau processus démocratique et commence à prendre publiquement ses distances par rapport à la lutte armée, interrogent sur la volonté de l’Etat espagnol de trouver une issue pacifique au conflit. En effet, la stratégie visiblement privilégiée, par ces vagues d’arrestations massives et spectaculaires, semble être celle de la provocation et de l’envenimement. Que cherchent les autorités espagnoles en jouant ainsi les pyromanes ? A instiller la terreur dans les milieux séparatistes ? A révulser les jeunes Basques et à les inviter à rejoindre la lutte armée ? On voudrait renforcer ETA qu’on ne s’y prendrait pas mieux. Curieuse stratégie, en apparence, quand on prétend obtenir la paix. Sauf que le gouvernement Zapatero, comme beaucoup d’autres avant lui, a particulièrement intérêt à saboter l’initiative politique actuelle de la gauche abertzale et à maintenir une situation de conflit caractérisé par un terrorisme de basse intensité. Rien de tel en effet que d’agiter dans les médias l’épouvantail de « l’ennemi intérieur » pour détourner l’attention de la situation socio-économique désastreuse du pays.

Sans porter de jugement sur la poursuite de l’action armée par ETA, il apparaît évident que l’aggravation du harcèlement de la gauche indépendantiste nourrit un très fort ressentiment, notamment dans la jeunesse basque, allant chez certains jusqu’à la volonté d’en découdre avec les forces de sécurité. Toutes les semaines ont lieu au Pays Basque des arrestations (490 en 2007, 390 en 2008), des perquisitions, des violences policières, etc., sans compter l’acharnement contre les prisonniers et les fréquents cas de torture, autant d’actions répressives et brutales qui contribuent à radicaliser la jeunesse basque, extrêmement conscientisée, et qui sont des munitions pour la lutte armée. Les militants d’ETA, sans perdre de légitimité aux yeux d’une frange importante de la société basque, se posent ainsi comme les défenseurs d’un peuple en état de légitime défense, lorsqu’ils s’attaquent aux forces répressives (Ertzaintza et Guardia Civil particulièrement). La sortie de conflit paraît dès lors s’éloigner chaque jour un peu plus, étant donné la stratégie incendiaire de l’Etat espagnol et l’impossibilité dans ces conditions de rompre le cycle attentats / répression étatique.

On le voit bien, ce qui ce passe au Pays Basque dans un silence médiatique assourdissant (quels médias en France ont abordé la dégradation inquiétante de la situation cette année ?), dépasse de loin une simple lutte contre une organisation terroriste. La répression que met en œuvre l’Etat espagnol, par son ampleur et sa violence, (l’Etat français reste un ton en dessous malgré un net durcissement ces derniers mois), est bien plutôt le révélateur d’un véritable terrorisme d’Etat, dont l’objectif est la neutralisation par tous les moyens du séparatisme basque. Dès lors, résumer la violence à « ETA et ses 824 victimes », comme le font systématiquement les médias, n’a pour autre effet que passer sous silence une autre violence, celle des Etats, et la mise au pas brutale d’un pan entier du peuple basque par les pouvoirs français et espagnols, tout en les dédouanant de leur multiples et gravissimes atteintes aux libertés et aux droits de l’Homme.

|

|

Texte de Santiago Alba Rico, écrivain et philosophe espagnol

Je ne condamne pas le roi Fahd, honoré par le roi d’Espagne, qui taille les têtes, coupe les mains et arrache les yeux, qui humilie les femmes et bâillonne les opposants, qui fait l’important en l’absence de presse, de parlement et de partis politiques, qui viole les Philippines et torture Indiens et Egyptiens, qui dépense le tiers du budget de l’Arabie Saoudite entre les 15.000 membres de sa famille et finance les mouvements les plus réactionnaires et violents de la planète.

Je ne condamne pas le général Dustum, allié des USA en Afghanistan, qui a asphyxié dans un container mille prisonniers talibans auxquels il avait promis la liberté et qui sont morts en léchant les parois métalliques de leur prison.

Je ne condamne pas la Turquie, membre de l’OTAN et candidat à l’UE, qui a rayé 3.200 villages kurdes de la surface de la terre dans les années 90, qui a laissé mourir de faim 87 prisonniers politiques et emprisonne celui qui ose transcrire en Kurde le nom de leurs villes.

Je ne condamne pas le sinistre Kissinger, l’assassin le plus ambitieux depuis Hitler, responsable de millions de morts en Indochine, au Timor, au Chili et dans tous les pays dont le nom lui est sorti de la bouche.

Je ne condamne pas Sharon, homme de paix, qui dynamite les maisons, déporte les civils, arrache les oliviers, vole l’eau, mitraille les enfants, pulvérise les femmes, torture les otages, brûle les archives, fait exploser les ambulances, rase des camps de réfugiés et caresse l’idée « d’extirper le cancer » de trois millions de Palestiniens pour renforcer la pureté de son état « juif ».

Je ne condamne pas le roi Gienendra du Népal, éduqué aux USA, qui le mois dernier a exécuté sans jugement 1.500 communistes.

Je ne condamne ni la Jordanie ni l’Egypte qui bastonnent et emprisonnent ceux qui manifestent contre l’occupation de la Palestine par Israël.

Je ne condamne pas le Patriot Act ni le programme TIPS, ni la disparition de détenus par le FBI, ni la violation de la Convention de Genève à Guantanamo, ni les tribunaux militaires, ni la « licence pour tuer » accordée à la CIA, ni la fouille de tous les touristes qui entrent aux USA en provenance d’un pays musulman.

Je ne condamne pas le coup d’Etat au Venezuela ni le gouvernement espagnol qui l’a appuyé, ni les journaux qui, ici et là, ont financé, légitimé et applaudi à la dissolution de toutes les institutions et la persécution armée des partisans de la Constitution.

Je ne condamne pas la compagnie états-unienne Union Carbide qui, le 2 décembre 1984, a assassiné 30.000 personnes dans la ville indienne de Bhopal.

Je ne condamne pas l’entreprise pétrolière états-unienne Exxon-Mobil accusée de séquestrer, de violer, de torturer et d’assassiner des dizaines de personnes qui vivaient dans un édifice propriété de la compagnie dans la province de Aceh (Indonésie).

Je ne condamne pas l’entreprise Vivendi qui a laissé sans eau tous les quartiers pauvres de La Paz, ni Monsanto qui a laissé sans semence les paysans de l’Inde et du Canada, ni Enron qui, après avoir plongé dans le noir une demi-douzaine de pays, a laissé 20.000 personnes sans le sou.

Je ne condamne pas les entreprises espagnoles (BBVA, Endesa, Telefonica, Repsol) qui ont vidé les caisses de l’Argentine, obligeant les Argentins à vendre leurs cheveux aux fabricants de perruques et à se disputer un cadavre de vache pour pouvoir manger.

Je ne condamne pas la maison Coca-Cola qui est entré en Europe dans l’ombre des tanks nazis et qui licencie, menace et assassine aujourd’hui des syndicalistes au Guatemala et en Colombie.

Je ne condamne pas les grands laboratoires pharmaceutiques qui se sont mis d’accord pour tuer 20 millions d’Africains malades du SIDA.

Je ne condamne pas l’ALCA qui viole et dépèce les ouvrières des « maquilladoras » de Ciudad-Juarez et fait naître des enfants sans cerveau à la frontière du Mexique avec les USA.

Je ne condamne pas le FMI ni l’OMC, providence de la famine, de la peste, de la guerre, de la corruption et de toute la cavalerie de l’Apocalypse.

Je ne condamne ni l’UE ni le gouvernement des Etats-Unis qui placent les accords commerciaux au-dessus des mesures pour la protection de l’environnement et qui ont décidé, sans referendum ni élections, l’extinction d’un quart des mammifères sur Terre.

Je ne condamne pas les tortures sur Unai Romano, jeune Basque qui, il y a un an, fut transformé en ballon tuméfié dans un commissariat espagnol, défiguré à un tel point que ses parents le reconnurent uniquement à un grain de beauté sur son visage.

Je ne condamne pas le Gouvernement espagnol qui, au mois d’avril, a mis en place l’état d’exception sans consulter le Parlement et a suspendu pendant trois jours les droits fondementaux de notre Constitution (liberté de mouvement et d’expression), avec la circonstance aggravante que les Basques ne pouvaient se rendre à Barcelone à l’occasion du dernier sommet de l’UE.

Je ne condamne pas la loi sur les Etrangers qui expulse les hommes faibles et affamés, les enferme dans des camps de rétention ou les prive du droit universel à l’assistance sanitaire et à l’éducation.

Je ne condamne pas le « coup de décret » qui précarise encore plus l’emploi, supprime les aides et laisse les travailleurs, comme des feuilles mortes, à la merci des caprices du vent des patrons.

Je ne condamne pas, cela va de soi, Dieu quand il pleut, quand la foudre tombe ou que le tonnerre gronde, ni quand la terre tremble ou qu’un volcan crache ses flammes.

Je suis un démocrate : peu m’importe la mort d’enfants qui ne sont pas espagnols ; peu m’importe la persécution, le silence sur l’assassinat de journalistes et d’avocats qui ne pensent pas comme moi ; peu m’importe l’esclavage de deux millions de personnes qui ne pourront jamais acheter un de mes livres ; peu m’importe les atteintes aux libertés du moment que c’est moi qui manie en toute liberté les ciseaux ; et peu m’importe la disparition d’une planète sur laquelle je me suis tant amusé.

Je suis un démocrate : je condamne l’ETA, ceux qui l’appuient ou qui gardent le silence, même s’ils sont muets de naissance ; et j’exige, en outre, qu’on prive de leurs droits de citoyens 150.000 Basques, qu’on les empêche de voter, de manifester et de se réunir, qu’on ferme leurs bars, leurs journaux, et même leurs halte-garderie ; qu’on les mette vite en prison, eux et tous leurs camarades (du jeune militant anti-globalisation à l’écrivain affirmé) et si ce n’est pas suffisant pour protéger la démocratie, qu’on demande l’intervention humanitaire de nos glorieuses forces armées, déjà auréolées de la reconquête de l’île Perejil. Je suis un démocrate car j’ai condamné l’ETA.

Je suis un démocrate et je ne condamne que l’ETA. Je fais donc partie de toutes les autres bandes armées, les plus sanguinaires, les plus cruelles, les organisations terroristes les plus destructrices de la planète.

Je suis un démocrate. Je suis un connard.

http://www.legrandsoir.info/article6180.html

|

|

[2] Gouvernement basque, 1996